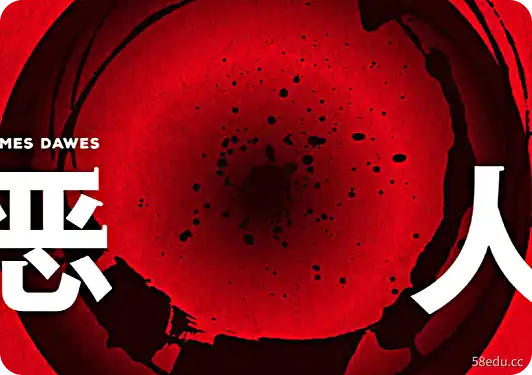

恶人:普通人为何变成恶魔PDF电子书下载完整高清版|百度网盘下载

编辑评论:

邪恶:为什么普通人会变成恶魔 面对历史上的战争、屠杀、暴力,引发了一系列的偏见和错误的想象,作者一一拆解,力求不在处理“恶”的巨大命题时强调任何一方的片面判断

简介

本书源于作者詹姆斯·道斯对二战老兵“海归”的采访。这些人在年轻时犯下了最残酷的罪行,并将余生奉献给了反战布道。作者以小说家的笔触演绎演绎他们的战时记忆,将书的主题联系起来,汇集了哲学、文学、宗教、社会心理学等各个学科对“恶”的思考。为了还原“恶”的真相、原因、背景和隐藏的意义。作者还探讨了再现创伤所带来的一系列问题和悖论,以及我们应该如何应对邪恶、残忍等人性的阴暗面,以及在这个过程中“同理心”能发挥多大的作用。阅读本书后,人类的这个艰难探索将得到解答。

关于作者

James Dawes,剑桥大学哲学硕士,哈佛大学英国文学博士,哈佛大学青年研究员,美国英语文学创伤、文学和哲学教授。其著作《恶人》(2013)获得国际人权图书奖;世界可能知道:见证暴行(2007 年)入围独立出版图书奖。他还是《战争语言》(2002)的作者。他的文章广泛发表于各大媒体(NPR、BBC、保加利亚国家广播电台、波士顿环球报、CNN网站等)。

关于译者

梁永安毕业于台湾大学文化人类学学士、哲学硕士、博士。东海大学课程。目前是一名专业翻译,完成了近百篇翻译,包括文化与抵抗、启蒙、现代主义等。

编辑推荐

一手数据还原普通人变魔的心理过程,跨学科视角破解邪恶背后的社会机制

本书是根据对参加过日本侵华战争的战犯的第一手采访改编而成的。作者在书中记录了肇事者的恐怖自白,还原了普通人逐渐变成恶魔时的心路历程。他通过哲学、文学、社会心理学等各个学科对“恶”的思考,分析其背后的复杂性。心理和社会因素,探讨邪恶和谋杀的原因,引导人们反思自己在其中的作用——我们如何应对不断发生的暴力,如何避免重蹈覆辙?我们离邪恶这么近吗?

颠覆对暴力和凶残的刻板印象,环环相扣地审视“邪恶”的不同方面

本书的语篇结构与以往类似主题的作品不同。笔者在面对历史上的战争、屠杀、暴力挑起一系列偏见和错误想象后,一一拆解,力求在处理“恶”这个巨大命题时不偏袒任何一方法官。本书不分章节,但相互联系。以开放而严谨的态度,仔细深入剖析“邪恶”的内在肌理,审视邪恶的不同方面。

与邪恶“面对面”的哲学之旅,直面人性与残酷的关键悖论

邪恶悖论 - 邪恶是恶魔和其他,但也平庸和普通。

责任悖论 - 肇事者是自由和自主的,但也是环境的产物。

创伤悖论 - 人们有责任重现受害者的创伤,但不能在没有同情心的公共空间中使其可见。

忏悔悖论——既然人类的记忆是不安全的,而历史本身就充满了谎言,那么真相在哪里?

反思揭示邪恶背后的道德风险,知识能否回答人性的阴暗面?

“许多人承担起撰写或阅读创伤性故事的艰巨工作,是因为他们相信这样做可以提高人类尊严。但我们讲述的故事真的能改变什么吗?当面对这些极具攻击性的事件时,在处理创伤性事件时,我们真的有可能尊重和关心而不是哗众取宠的好奇心吗? . . .读完这本书会发生什么?”

书评

道斯对暴力进行了深入而广泛的思考。他从阿伦特谈津巴多,从残暴到宽恕,从表现的悖论到战争的眼泪(真诚或不真诚)……道斯一方面以社会科学家的眼光把握残忍的原因,它还以小说家的眼光,演绎出暴力对当事人的个人意义和哲学意蕴。这是难得的成就。关于施刑者自白的书不下一百五十本书,但从未有过如此强烈的文学意识。

—Davis Rigley,《酷刑与民主》的作者

这本非凡的书令人恐惧、愤怒和困惑。道斯将我们带入犯下“反人类罪”的犯罪分子的头脑中,同时提醒我们,如果没有相互信任,就不可能进入别人的头脑。 The Wicked 努力完成一项不可能完成的任务(即试图从它所看到的东西中理解),但更重要的是,Dawes 的目光从未动摇。

——Noah R. Feldman,哈佛法学院教授

《恶人》超越了学术话语的界限,在许多方面都有不同的结构。道斯不仅深入研究了人们的残忍程度,而且以一种原始且几乎不可重复的方式,我们可以对那些行为在文明社会中不可接受的人产生多少同情或同理心。

—杜克大学凯南伦理研究所高级研究员 Jeffrey Harpam

在战争中,为什么普通人会成为反人类罪的恶魔?

1

在米尔格拉姆的实验中

为什么“老师”没有停止作恶?

1960 年冬天,斯坦利·米尔格拉姆进行了一项关于“服从”的试点实验。受试者是一群年龄在二十到五十岁之间的成年男性。他们都住在康涅狄格州的纽黑文或布里奇波特地区,从事各种职业。这些受试者在这个设计的“师生”实验中充当“老师”。一个穿着白大褂的假医生告诉他们,他们每答错一个问题都会让“学生”震惊。你做错的问题越多,功率增加的越多——最大值为 450 伏(标有“危险:严重电击”)。随着实验的进行,假学生越来越痛苦地恳求停止电击,而假实验负责人则坚持让老师继续电击。

米尔格拉姆提前请了四十位精神科医生对实验结果进行预测,他们预测大多数受试者不会受到超过 150 伏的电击,96% 的受试者不会受到电击。人类不会提供超过 300 伏的电击,只有 1% 的受试者会持续到最后(450 伏)。然而,令人惊讶的是,60% 的受试者一直被命令到最高电压。

教师在实施电击时可能会感到明显的疼痛、口吃、颤抖、紧张的笑声和出汗。当实验主持人不在时,一些教师施加的电压低于要求的电压。当能够看到学生时,受试者在电击时将视线移开。以下是执行450伏命令的老师与实验主持人的对话:

(在 150 伏电击之后。)你要我继续吗?

(在 165 伏的电击之后。)那家伙一直在大喊大叫。这里还有很多(意味着还有很多问题没有被问到)。他很可能心脏病发作。你要我继续吗?

(经过一百八十伏的电击。)他受不了了!我不会在这里杀了他。你听到他的哭声了吗?他在嚎啕大哭。他无法接受。如果出现问题怎么办? ……我会让他死。他在喊。你懂我的意思吗?我的意思是我拒绝承担责任。他会受伤的。剩下的问题太多了。天啊,如果他弄错了,那就惨了。剩下的太多了。我想说如果他出了什么事谁来负责?

(实验版主承担责任。)好的。

(在 195 伏电击之后。)你看,他在大喊大叫。听和看。天哪,我不明白。 (主持人说:实验需要你继续。)我知道,先生。但我想——啊——他不知道电压有多高。已经是一百九十五伏了。

(在 210 伏电击后。)

(在 225 伏电击后。)

(在 240 伏的电击之后。)唉,不。你是说我必须继续吗?不,先生。我不会杀了那个人!我不会给他 450 伏的电击!

(主持人说:实验需要你继续。)我知道,先生,但是那个人在嚎叫……

社会心理学家斯坦利·米尔格拉姆

在整个过程中,学生的痛苦哀号甚至可以穿透实验室的墙壁。 “让我走!” “你没有资格把我留在这里!” “我的心不太好!”最后,学生会完全停止了回应。在实验视频中,你会看到老师每次触电都会用手捂住脸,大声问学生:“请回答我,你还好吗?”他告诉实验主持人,他相信那个人一定是出了什么问题,让对方进去看看。 “他可能会死在那里!”实验主持人拒绝,而老师继续电击,沮丧。他问:“你承担全部责任?”实验主持人说他会接受。老师继续执行电击命令到450伏,直到主持人终于停止了实验。

在实验结束后的简报中,实验主持人问老师是否有可能因为学生所说的而停止震惊?对象一开始有点不知所措,顿了顿,试图把话题转到另一个方向,但最后,经过进一步追问,他的回答是“没有”。实验主持人问他为什么。 “他不让我停下来。我想停下来。”他补充说,他几次差点走出实验室。

米尔格拉姆震惊地指出,一个没有真正权力的假实验主持人可以迫使一个成年人对一个在极度痛苦中尖叫的人施加剧烈的疼痛,他写道:“这让我们不禁想知道一个拥有巨大权力和威望的政府可以命令其臣民。最重要的问题是:美国社会会出现恶意的政治机制吗?”

2

一个普通人怎么会变成恶魔?

一个人怎么能做这样的事情(编者注:指的是战争中的反人类)?

有些人认为这完全是一个错误的问题。我们不应该对这些事情发生得更频繁而感到惊讶,而是它们不会更频繁地发生。此外,我们不应该对我们内心深处对血腥细节感兴趣而感到震惊。是的,目睹痛苦让我们感到害怕,但我们希望拥有这种体验。我们对这些时刻感到厌恶的唯一原因是我们训练自己对它们做出反应。

这不是我们的本能或自然反应。既然苦难是人类不可避免的命运,我们又怎能不被吸引呢?

但弗洛伊德认为它并没有就此止步。从本质上讲,我们天生就是暴力生物。我们的偷窥兴趣本质上反映了我们的侵略性。他说:

“事实是,人类并不是温柔友好的渴望爱情的生物,他们的攻击也不仅仅是防御。相反,人类生来就有强烈的攻击欲望。所以我们的邻居不仅仅是我们可能的帮手或性对象,或诱惑我们用它们来满足我们自己的侵略,诱惑我们剥削辛勤工作的人而不付钱,未经他们同意与他们发生性关系,抢劫他们的财产,羞辱他们,让他们痛苦,折磨并杀死他们。

谚语说:“人与人之间是狼(Homo homini lupus)。”有了我们生活和历史中的所有证据,谁能有勇气不同意呢?通常,这种野蛮的侵略潜伏在等待挑衅,或假装服务于本可以通过更温和的方式实现的其他目的。当它遇到有利于这种侵略的环境时,当通常抑制它的心理力量停止作用时,它也会自发地表现出来,这表明人只不过是一头从不饶恕同伴的野蛮野兽。 "

弗洛伊德

尽管我们高度唤起残忍的倾向,但芭芭拉·埃伦瑞奇认为人类实际上并不是天敌,而是过于成功的自然猎物。例如,我们被角斗士互相砍杀的场景所吸引,不是因为我们嗜血,而是因为它给了我们“抵抗统一的快感”——这种进化过程遗留下来的本能,至今仍为人所知。我们提供“消除恐惧的力量”。

因此,艾伦·瑞克写道:“我们无法通过在人类灵魂中寻找使我们感染并杀死我们同胞的内在缺陷来找到人类对战争的痴迷的根源。在战争中,我们扮演着自己的角色。唯一的敌人是其他人类,但我认为,从进化上讲,我们带给战争的情感源于一场原始战争,整个人类物种很容易失去。我们不是地球上唯一的物种,我们的数量远少于人类更强大、更邪恶的物种。”

因为我们是形成社区并彼此紧密联系的社会动物,所以我们也是邪恶的。强烈的仇外心理是强烈的群体认同的副产品。我们恨,因为我们有爱。我们具有侵略性,因为我们有我们关心并想要保护的东西。有人认为,民族国家的文明进程和现代社会的国内、国际法律约束了我们的侵略本能。只有在社会规范崩溃的无序环境中,例如在没有为文明创造任何空间的战场上,我们才会回归我们更多的动物自1、

但其他人认为情况正好相反。例如,齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)认为:“文明的进程已经成功地用人为的和有弹性的人类行为模式取代了本能的欲望,从而产生了更大的不人道和破坏,只要人类的行为也受到自然倾向的引导,这是不可想象的。”古代人类有一些小实践来检查种族内暴力(例如外婚制,它通过与他们所居住的社会单位之外的成员结婚来促进群体内暴力)。和谐),但这些方法不太可能在以强烈的历史叙述和意识形态承诺为特征的民族国家的世界中生存。当这些国家经历严重的经济问题或剧烈的社会变革,尤其是当这些与被他人伤害的集体记忆相结合时(Ervin Staub 称之为“未愈合的伤口”),集体的解体和无助感会导致人们寻找国家一级的替罪羊。

西吉斯蒙德·鲍曼

种族清洗不是现代发明。雅典人在入侵梅洛斯后杀死所有的人,以及罗马人对迦太基的血腥屠杀,都被描述为种族清洗行为。但是这个词的广泛接受(由 Raphael Lemkin 于 1944 年创造)和对该现象的深入研究是大屠杀后的事件。在这些骇人听闻的罪行发生后,学者们焦急地寻找种族清洗的“预兆”,希望通过查明其原因来找到预防它的线索。

最初,研究人员团队试图在肇事者的性格中找到共同点,因为如果知道邪恶的人有什么问题,或者至少是什么让他们与众不同,那将是令人欣慰的——这样我们就可以注意到他们,即使事后的想法。是否有专制人格倾向于偏见和仇恨?

他们疯了吗?他们有分裂或“双重”的人格吗?他们喜欢寻求感官刺激吗?他们是否倾向于依赖他人来解决问题?他们在处理压力方面有困难吗?他们是否患有抑郁症?他们喜欢谴责自己,还是以绝望的方式思考?他们自卑吗?还是自尊心高?他们有专横的父亲和苛刻的母亲吗?他们是否有一些在童年时期没有得到满足的基本需求?他们服从权威吗?他们缺乏想象力还是思维僵化?迷信?他们是否充满阳刚之气和性感?但在回顾了数十年的此类研究后,詹姆斯·沃勒得出的结论是,那些被认为是邪恶的人所具有的特征“也存在于成千上万的其他人身上。这很常见,而且这些人做过的最糟糕的事情就是不支付停车费时间。”用克里斯托弗·布朗宁的话来说,邪恶是“普通人”。

今天,大多数学者将种族清洗归因于组织身份、社会背景和国家意识形态,而不是个人个性。换句话说,你是谁并不像你在哪里那么重要。 Ben Kiernan 对种族清洗的共性提出了令人信服的观点:“例如,种族主义、宗教偏见、对古代的复兴主义崇拜、领土扩张主义、农民的理想化)。 Stoub 强调民族主义、艰难的生活条件、文化自我概念——结合隐含的权利感、单一而非多元化的价值体系、潜在受害者群体贬值的历史、极权主义或基于阶级的社会结构。

沃勒将种族清洗归咎于种族中心主义、仇外心理、对社会统治的渴望(这些都是进化的人性的一部分),以及理性的自我利益、道德脱节和服从权威倾向(这些都是可以预见的模式)组织行为)。勃朗宁引用的原因是“战时兽化、种族主义、任务的细分和规划、个人事业的优先次序、服从命令;服从权威、意识形态灌输、顺从。”

许多学者强调,实施种族清洗暴行的能力与从青春期开始的文化训练有关。例如,战前日本的公共教育“系统地灌输军国主义和天皇崇拜”,数学课程“模仿战场情况”,科学课程教授“关于探照灯、无线电通信、地雷和鱼雷的一般知识”。 .日本小学教科书中的一个标志性故事是这样的:甲午战争期间,一名军官看到一名水手为他的家书流泪。军官以为这封信是年轻人的情人寄来的,求他平安归来,年轻人因为两人分开而哭泣,打算惩罚他屈辱的软弱。然而,这种情况并非如此。水手母亲的来信指责他没有在战争中表现出色,也没有为皇帝光荣地死去。听到这话,军官又惊又喜。

大月惠美子发现,这种“明目张胆的‘为天皇而死’的意识形态”遍及战前的日本社会:从幼儿园唱的数字歌曲,到小学生唱的机车歌曲,再到糖果盒形式的奖品(其中是军歌合集)。大月惠美子也注意到,日本文化中的樱花作为一种能够唤起民族感情的象征出现在各个社会领域,从而将天皇制度和军国主义植入其中。所以我们也应该把美添加到暴力准备的清单中。毕竟,民族主义战争总是包含很多美(歌曲、游行、制服、旗帜、光荣死亡的动态影像等)。

金子君(编者注:作者采访的一名日本侵略者退伍军人)提到了他在义务教育期间必须阅读的一些性格培养书籍。小时候,书中有一幕让他印象特别深刻。少年英雄即将离家出征时,母亲对他说:“儿子,你要为皇上,为国而战!”后来,轮到金子君参军时,想起那一幕,他对妈妈说:“妈妈,我上前线后,一定要干一番光彩的事业。”

“我以为我妈一听就会表扬1、”金子君道:“我这么说是为了取悦她。然而她只是静静地听着,然后盯着我的脸说:‘傻瓜,你妈不需要什么血腥的东西(声音模糊,‘奖励’之类的词)!你只是活着回来!当时我就想:‘妈妈怎么了?’”

到达前线后,金子君梦想着获得荣誉。 “你可以称之为傲慢。我希望当我回到村子时,人们会说:‘啊,你看,那是金子,他去前线杀了很多敌人,太神奇了。’我很想听听。”哦,那个叫金子的家伙还真不是造出来的!村民们会这样夸我,不是吗?那会很有趣。”

但人死后情况就不同了。金子君说:“临死时,我们被教导要喊‘皇帝万岁!但是没有一个士兵会在他死之前这么喊。是的,每个人都喊‘妈妈,妈妈’,明白吗?每个人都这样喊。然后一切都结束了。”

可悲的是,当我们的幻想被战场的现实打破时,我们并没有变得不那么凶恶和危险。当灵巧的英雄主义、个人的不朽、上级的无懈可击、牺牲的荣耀……这些幻想不再促使我们拿起武器,矛盾的是,我们变得更加疯狂和鲁莽地使用手中的武器。

3

在战争中,为什么群体更容易将人类变成恶魔?

政治运动还需要做什么才能把人变成恶魔?

为了接下来的讨论,让我们从一个有意义的观点开始。让我们假设人不是天生的邪恶生物,但他需要努力工作才能让他做这些事情。这并非不重要,事实上它违背了关于战时行为的通常假设:只要没有社会约束,人的兽性就会出现。事实上,根本不需要战争。所需要的只是一点点的认可。只需要一件医生的长袍(如米尔格拉姆的实验)或警卫的制服(如后面提到的“斯坦福监狱实验”),就可以让我们无缘无故地伤害他人。

但我们不必接受这种对人类意义的悲观看法。西塞罗的名言“法律在战争中保持沉默”通常被视为不言而喻,它讲述了战争期间发生的事情(我们抛弃了道德准则)和战争的内部结构:它不受规则的约束。但国际红十字会的《战争人物报告》强烈反对。在这项针对全球平民和战斗人员的调查中,只有 4% 的受访者和受访者认为“战争允许一切”; 59% 的人认为战争是违反者应该在事后受到惩罚; 64% 的受访者坚持认为战斗人员有道德义务“不涉及平民”。

这种信念并未因交火而瓦解。二战结束后,美国陆军准将 S. L. A. Marshall 进行的一项研究表明(仍然存在争议),在所有作战行动中,平均每 100 人只有 15 到 20 人使用武器。前士兵兼教授大卫·格罗斯曼中校继续指出,这一比例在不同时期和文化中相对稳定。他认为,人们对杀死自己同类的抵抗力如此之强,以至于“很多时候战场上的士兵在克服这种心态之前就被杀了”。

威廉·福克纳(William Faulkner)的讽刺小说《关于耶稣基督作为第一次世界大战士兵重返地球并呼吁抵制军队的寓言》,该书记录了当时弥漫在军队高级将领中的非常真实的焦虑。寓意是这样的:尽管双方的伤亡数不胜数,但这种让军官们感到恐惧的非暴力行为继续出现在前线。历代的暴力政权一直都明白这一点:人不是拴在皮带上的狼,只是解开锁链,他会咬人。所以,暴君和好战者都是刻意的、蓄意的,他们已经谋划了很久。他们需要在很长一段时间内做大量的工作来训练和维护他们的杀手,这样他们才能克服阿伦特所说的“动物怜悯”——正常人看到别人受伤和受伤时会遭受的痛苦。影响。

《寓言》,[美国]威廉·福克纳,林斌译,世界智慧文化|北京燕山出版社2017年11月版

那么,还需要做些什么来创造他们需要的恶魔?

首先,每个学者都同意的是,你必须把他们放在一个小组中。从法国心理学家 Gustave Le Bon 到美国神学家 Reinhold Niebuhr,思想家们已经将人群和群体行为的危险性理论化。在道德人与不道德社会中,尼布尔尖锐地谴责了“人类集体的道德麻木不仁”。他认为,“普通人因为永远无法实现理想化的权力和荣耀而感到沮丧”会让人愿意成为群体的工具,而群体无疑会受到“欲望”的影响和“野心”的驱使,它会最终让这些人尝到了权力的滋味。群体认同不仅仅是一个可以让人在社会动荡中感到安全的保护壳,它也是一种自由放任的形式。尼布尔和许多其他人认为,群体行为可以最小化道德公约数。

群体行动的匿名性是其主要的道德风险之一。在一项关于匿名和攻击性的开创性研究中,菲利普津巴多要求一些女大学生对其他女性施加痛苦的电击。结果表明,戴头巾和宽松外套的学生所产生的电击是具有可识别特征的学生的两倍。津巴多从这个实验中得出结论,这意味着当我们“去个体化”时,我们更容易出现鲁莽的行为,更少的自我关注或自我意识。其他进一步的研究表明,几乎任何引起去个体化感的物体(包括人群、黑夜、面部彩绘、面具和太阳镜)都会增加反社会行为的可能性。

成为一个群体的一员不仅会促进去个体化(当道德自我隐藏在群体中时),有时还会促进所谓的“内部个体化”——当道德自我隐藏在群体中时的心理水平被细分。在“个性化”的状态下,你的自我不会扩展、解散和融合到人群的一般方面。相反,它收缩,变得僵化,被分割成自成一体的单元,分割成狭隘的、不交流的甚至相互矛盾的功能。在“去个体化”的状态下,自我不再具体,在“个性化”的状态下,他者不再具体。换句话说,在“去个体化”状态下,你与自己的关系是通过你的集体身份来调节的,而在“个体化”状态下,你与他人的关系是通过你特定的社会角色调整来调节的。另一个因此成为抽象。 “去个体化”促进了冲动的残忍,而“个性化”则促进了蓄意的残忍——更准确地说,它促进了残忍的合理化,使当事人不认为它是残忍的。

实施大屠杀的艾希曼是“个人化”的一个很好的例子,但亚瑟·阿普鲍姆认为更好的例子是法国大革命时期的巴黎刽子手查尔斯-亨利·桑松。有人将桑森视为冷血恶魔,也有人将其视为“夹在情感与责任之间的悲剧人物”,但桑森本人(Applebaum 都开玩笑地暗示我们这些人可能有同样的感受)是自认为不是不同于律师或医生。

奥斯维辛

如果社会认为有必要,刽子手就会存在,如果您恰好是刽子手,那么您有责任做好自己的工作。做好自己的事不也是做一个好人的条件之一吗?既要对他人负责(做好自己的事情),也要对自己负责(超越平庸)。做一个负责任的刽子手,要求你做典型的与美德无关的事情,但是,“你不会把外科医生的行为称为刺伤,将律师的行为称为抢劫,不会将检察官的行为称为绑架,你会吗?”阿普尔鲍姆想象桑森问他。是的,优秀的刽子手杀人,优秀的医生忽视痛苦,优秀的律师撒谎,但我们做这些事情不是作为个人,而是作为角色扮演者。所以我们没有杀人,我们没有忽视痛苦,我们没有撒谎。我们只是执行、治愈并提供另一种理论。因此,即使律师总是“故意误导”,他们也没有作弊。

社会赋权的职业化要求律师根据自己的职业身份,根据我们的各种职业身份(公民、父亲、军人等),用人格道德代替整个人的道德。就像 Enola Gay 的飞行员认为他对在广岛投掷炸弹没有良心一样。 In fact, we are all like this. In one way or another, we can easily use the role we play as a shield. So why do we blame the executioners we need to rely on? Our discomfort with them is driven not by genuine moral forces, but by the fragile nerves of the individual. Applebaum's executioner put it this way: "I work for the people - 'the people' in every sense of the word. I work in their name, for their well-being, and at their direction. So, every When I cut off a head, it means that every citizen, at least every citizen who is in favor of the death penalty, has a head cut off. If they are blameless, so am I; if I am blameworthy, so are they."

But the existence of different social roles is not sufficient to achieve antisocial behavior. This type of role places limits on the ego. The law provides the least empowerment, but the personality provides the greatest resistance. Both will say: Enough is enough. To produce war criminals, to produce demons and evil spirits, as Japanese veterans interviewed describe themselves, you need the opposite combination: maximum empowerment and minimum personality.

You have to erode the self-identity of those who carry out your killing orders, be they soldiers or torturers, by systematically humiliating them and tearing away all their normal family identities. Collectivize their self-awareness: trim their heads, wear identical uniforms, and force them to eat, sleep, and fuck together. Isolate them from family, friends and the everyday world.把他们置于系统化的生理压力和睡眠剥夺之下,置于一个支配系统之下,这个系统囊括了严厉和武断的惩罚和偶尔的奖赏。几乎每个 我访谈过的老兵都指出同侪压力的强大影响,提到霸凌和羞辱,特别是挨揍或被人扇耳光。他们也强调了上级乐意为他们的行动负一切后果的重要性。

另外,要造就恶魔,当权者还必须善用人类服从与合群的冲动――同一种天性本也可用于促进群体利他主义和群体道德――并将之导向暴力。一个英国士兵把这过程描述如下:“找一个年轻人,亟欲在成人世界建立身份的年轻人,让他相信军事力量 是男性气质的典范,教会他绝对服从上级命令,让他相信自己属于精英集团而拥有一种夸张的自我价值感,教会他崇尚侵略性和把不属于团体的人视为非人,准许他行使任何程度的暴力而不用遵守在其他地方必须遵守的道德约束。”

但制造恶魔不仅需要训练,还需要叙事。在那些不知忏悔的战争罪犯身上,你通常都会看到一种不切实际的自怜来帮助他们保持自我感 :做这些事让我吃尽苦头。罗伯特・J.利夫顿(Robert Jay Lifton)在奥斯威辛集中营的纳粹医生身上看到这种叙事模板――他们知道自己正在做的事情很可怕,却又认为那是为“不朽日耳曼民族” 所做的自我牺牲需要的“严酷考验”。不管在德国还是别的地方,这种自我绝对化都是靠着魅力超凡的领袖所提出的历史使命和乌托邦愿景而成为可能。它是进入抽象时间甚至是神话性时间的心理入口,模糊了行为的个体性。

所以,思考暴力和社会角色的最佳方式大抵如下。问题不在于把人化约为一些被容许行使暴力的特定角色,而是这些角色还是不够具体明确。在战争中,一切都充满诡异。地貌是陌生的,看起来很不真实;我们和从小赖以进行道德判断的参照群体分隔开来;没有任何事物是熟悉的;没有现实感检验(reality check)来提醒我们不要太想当然。战争使我们迷惘。而在这迷惘中,我们开始创造出新的道德现实。老兵奥布赖恩(Tim O’Brien)写道 :“至少对一般士兵来说,战争给人的感觉带有一种灵魂般的质感,就像一场阴森森的大雾,浓稠又永不消散。没有什么是清晰的。一切都在旋转。旧规则不再管用,旧真理不再真实。‘对’涌进了‘错’,‘秩序’涌进了‘混乱’,‘爱’涌进了‘恨’,‘丑’涌进了‘美’,‘法律’涌进了‘无政府状态’,‘文明’涌进了‘野蛮’。这雾气将你吸进去。你分辨不出来自己在哪里,何以在此,唯一确定的只有铺天盖地的 朦胧。”

在“阿希从众实验”里,实验对象被要求比较一些简单直线的长短。起初,每个实验对象都毫无困难地准确分辨出眼前的直线长 度,然而,当志愿者被假扮成实验对象的演员们包围,演员们选择了错误的长度后,其他实验对象便开始向他们看齐,把一些明显――样长的直线说成不一样长。他们起初也会反抗,表现出迷惘和不自在,但经过几次之后便会服从群体的意见,通常会流露出明显泄气的神情。从这些实验中,心理学家区分出两种性质不同的“从众”,一是“认知性从众”(实验对象会怀疑自己的判断力),一是“规范性从众”(实验对象知道群体意见不对,却不想因为提出反对意见而显得异常)。但不管是哪一种情况,这些实验都显示出人有多容易否定自己的基本信念。

这可悲的真理是20世纪给予世人的一大启示。以阿伦特的研究为基础,一名学者写道:“我们也许不顾一切地想要相信,人有一些东西是无法动摇的,一些关于人本身深处的东西 :良知或责任感的声音是不可毁灭的。但自从有过极权主义之后,我们便再也无法执持这一类信念。这是迄今仍缠绕着我们的幽灵。”

阿伦特

4

斯坦福监狱实验为何会失控?

1971年,津巴多招募了一群大学生在斯坦福大学进行一场“监狱实验”。实验对象随机分配到“囚犯”或“看守”的角色,并依此进行角色扮演。津巴多计划让学生们一起在模拟监狱里住几个星期,监狱设在斯坦福心理学大楼的地下室。这样津巴多和他的学生助手就可以观察实验对象的变化。然而,这场实验很快失控,几天后就不得不被中止。

实验开始于一个星期天。津巴多说服当地警方突然到那些假囚犯的家里逮人。很多目睹者,至少包括一位“犯人”的家人都信以为真。等所有人聚集在地下室之后,人们的行为便迅速失序。以下是津巴多对星期二的情况的记述:“我们的囚犯筋疲力尽,看不清东西,而我们小小的监狱闻起来也开始像纽约地铁站的男厕所。看来 有些看守把上厕所当成了一种不能轻易赐给囚犯的奖赏,关灯后更是绝不准囚犯上厕所。所以,囚犯晚上只能往放在囚室里的桶子拉尿,而有些看守会直到早上才会拿去倒。”

到了这时,就连津巴多都发现自己开始屈服于角色扮演的压力,举止和思考方式都变得奇怪起来。他的行为越来越不像个心理学家,反而越来越像个监狱长,他听说有人打算攻打监狱的传闻后反应近乎抓狂,又设法向来访家长隐瞒他们子女情绪低落的状态。

菲利普・津巴多

星期三,他安排一位牧师探访囚犯。以下是探访的记录 :

犯人八一九号的样子看来可怕极了:黑眼圈,头发横七竖8、这个早上,八一九号干了件坏事 :在一阵盛怒中,他把囚室弄得一团乱,又扯破枕头,把羽毛抖得到处都是。于是他被关了禁闭,只好由室友来清理这一团乱局。自从昨晚他父母来过之后,他就情绪低落……

牧师 :“你有没有和家人讨论帮你找一位律师?”

八一九号 :“他们知道我是囚犯。我告诉他们我在这里的情况,有多少人、什么规定和争吵的事。

牧师 :“你现在感觉怎么样。”

八一九号 :“我头疼得厉害。我想看医生。”

我这时插嘴,想了解他头疼的原因。我问他那是不是典型的偏 头痛,还是说也许是其他因素造成,如疲倦、饥饿、热、压力、便 秘或视力问题。

八一九号 :“我只是有一种耗尽了的感觉。觉得紧张。”

然后他崩溃了,开始大哭,大声叹气。牧师冷静地把手帕递给他擦眼泪。

“好了好了,不会那么糟糕的。你来了这里多久?” “只有三天!”

“你会慢慢变得不那么情绪化的。”

到了星期四,几个看守刻意羞辱囚犯。

“给我听好。你们三个假扮母骆驼。到那边弯下腰,双手触地。”

(因为他们穿的是罩式袍子又没穿内裤,所以弯下腰后会露出屁股)。赫尔曼神色嬉皮笑脸地说 :“你们两个当公骆驼。站在母骆驼后面拱(hump)他们。”

伯丹听到“拱”这个双关之后咯咯笑。虽然几个无助的囚犯并 没有发生身体碰触,但前后摇晃下半身的样子仍然很像鸡奸。

津巴多在隔天,也就是星期五时终止实验。

事后,他要求学生们思考他们最难忘的体验是什么。一位“看守” 回想起自己曾和一个“囚犯”发生过激烈扭打,这样讲道:“当时我意识到,我就像他们一样,都是囚犯。我只是按他们的感受去回应。他们的行为还有选择可言,我们却没有。我们和他们都被一个压迫 性环境碾压着,但我们看守却有着自由的错觉……事后我才意识到,在那样的环境下,每个人都是奴隶。”